不正咬合と顔のゆがみ:噛み合わせが左右差を生む理由と最近の研究から見えること

鏡を見たときに、顔の左右で少し違って見える?そんな経験は誰にでもあるではないでしょうか。

実はこの「顔のゆがみ」は、単なる見た目の問題にとどまらず、噛み合わせや顎の動きと深く関係している場合があります。

近年の研究では、歯列や顎の位置関係が顎骨の発育や顔面骨格の形成過程に影響し、左右差を引き起こす可能性があることが報告されています。

この記事では、科学的な知見をもとに、その原因やメカニズム、そして最新の治療アプローチをやさしく解説します。

不正咬合と顔貌非対称について

不正咬合とは、上下の歯の噛み合わせや歯列の並びに不調和がある状態を指します。

これは単に歯の位置の問題に限らず、上顎と下顎の大きさや位置のずれ、骨格的なアンバランスを含む場合もあります。

一方、顔貌の非対称とは、顔の中央を基準にしたとき、左右で輪郭や位置、形が異なる状態を指します。

人間の顔は完全な対称ではなく、わずかな差は誰にでもあります。

しかし、ズレが大きくなると見た目の印象だけでなく、噛みにくさや顎関節の違和感など機能的な問題にも影響します。

三次元画像を用いた研究では、約8割の人に何らかの左右差が存在するとされ、噛み合わせの異常をもつ人ほど非対称を伴う傾向が高いことが知られています。

顎のずれはなぜ起こるのか

子どものうちにみられる「片側性交叉咬合(奥歯が一方だけ入れ違いに噛む状態)」は、後の顔のゆがみに発展することがあります。

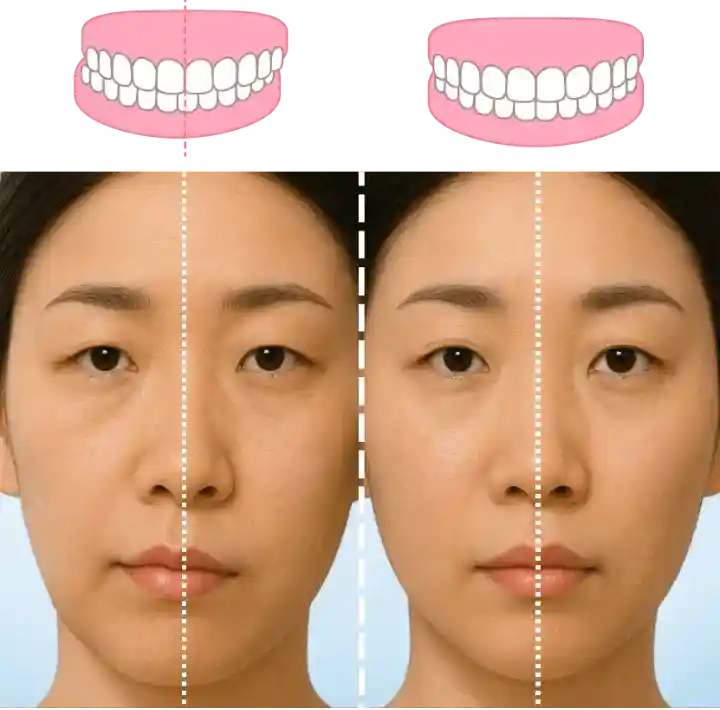

上あごは頭と固定されていますが下あごは顎関節があることにより前後、左右に比較的自由に動かせます。これによりこのような噛み合わせでは、下顎は自然と「噛みやすい位置」へずれて動く傾向があります。

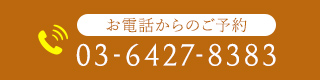

左:臼歯部に交叉咬合がある場合、顔貌にも影響がある場合があります。 右:正常な嚙み合わせ

この偏りが長期間続くと、顎関節(下顎頭)にかかる力が左右で均等でなくなり、骨や軟骨がその力に合わせて形を変えていくことが知られています。顎関節の上に覆いかぶさっている関節円板は前方に行きやすいため顎関節が後方にずれる方が顎関節症が起こりやすいと言われています。

骨や軟骨は常に力のかかり方に応じて変化し、これを「適応的リモデリング」と呼びます。

嚙み合わせがずれることによる下顎頭(顎関節)の動き

とくに成長期では影響が顕著で、片側ばかりで噛む習慣があると、顎の成長バランスが崩れることがあります。

この現象には、細胞のメカニズムが関与しており、力学的刺激が軟骨細胞の成長や分化を促すことが確認されています。

咀嚼筋のアンバランスと顔の形の変化

噛むときに使う筋肉(咀嚼筋)は、骨の形や発達に影響します。

片側でばかり噛むクセがあると、筋肉の厚みや緊張の度合いが左右で異なり、その差が骨格にも反映されることが分かっています。

動物実験では、片側の筋肉を使わないようにした場合、反対側の顎関節の成長が変化することが報告されており、筋肉と骨の連動性が明確に示されています。

また、双子を対象とした研究によると、顔の中央部分(鼻や口唇など)は遺伝の影響が強い一方、下の顎など下顔面の左右差は環境的要因の寄与が大きいことがわかっています。

つまり、生まれつきの要素だけでなく、噛み方や姿勢、生活習慣といった後天的な行動の積み重ねが、顔の形の変化に関与しているのです。

どの程度のズレで治療が検討されるか

「どこまでのズレを治療すべきか」は人によって異なります。

顎先(オトガイ)のずれが4〜6mmを超えると、多くの人が自覚しやすいと言われています。

ただし、わずかなズレでも気になる人もいれば、大きな非対称があっても気にならない人もおり、心理的な受け止め方は個人差が大きいのが実際です。

そのため、治療を判断する際には数値だけでなく、噛みやすさ・見た目・心理的満足度など複数の要素を総合的に考慮します。

また、非対称は骨格だけでなく筋肉や皮膚の厚み、表情筋の動きなど軟組織によっても左右されるため、正確な診断には三次元的な分析(CBCTなど)が欠かせません。

近年ではAIを活用し、顔の正中線や左右差を自動的に分析・解析する技術が進歩し、診断精度が向上しています。

成長期と成人で異なる治療方針

成長期

成長期の子どもでは、噛み合わせのズレを早めに整えることで、将来的な骨格のゆがみを防ぐことができるとされています。

コクランレビューでは、混合歯列期(7〜11歳)に上顎の拡大治療を行うと、片側性交叉咬合の改善が得られ、6年以上の追跡でも安定していると報告されています。

このような介入は、骨格が固まる前に行うことで、「予防的矯正」として有効に働きます。

成人

成長が完了した後の治療では、機能と審美の調和を重視したアプローチが求められます。

軽度の非対称であれば、歯の移動によってバランスを整えるカモフラージュ矯正が可能です。

一方で、骨格のずれが大きい場合は外科的矯正手術が必要となり、骨と軟組織の対称性を改善できると言われています。

ただし、手術後の顎関節の変化や再発リスクもあるため、慎重な計画と経過観察が必要です。

外科的矯正の進化と新しいアプローチ

近年では、CTデータをもとに三次元的に手術計画を立てるバーチャル外科シミュレーション(Virtual Surgical Planning: VSP)が普及しています。

これにより、顎の移動を高精度で再現し、患者様ごとにカスタマイズした手術ガイドやプレートを作成できるようになりました。

従来の模型ベースの計画よりも誤差が少なく、結果の予測性が高まるとされています。

さらに、サージェリー・ファースト・アプローチ(SFA)という治療法も注目されています。

これは、従来の「術前矯正→手術→術後矯正」とは逆に、先に手術を行って骨格を整え、その後に歯を微調整する方法です。

このアプローチは治療期間を短縮し、見た目の改善を早期に得られる点で優れており、有効性があると言われています。

見た目だけでなく「感じ方」を大切に

顔の非対称に対する満足度は、ズレの大きさと必ずしも一致しません。

軽度でも悩みが深い人もいれば、明らかな左右差があっても気にならない人もいます。

最新の研究では、見た目の変化よりも「自然に笑えるか」「日常生活で安心して過ごせるか」といった主観的満足が、治療後の幸福度に強く関係することが分かっています。

つまり、治療の目的は「左右対称な顔を作ること」ではなく、「その人が自分らしく過ごせる顔を取り戻すこと」にあります。

未来の展望:AIと再生医療の融合

AI技術の進歩により、個々の理想的な骨格バランスを予測し、治療後のシミュレーションやリスク予測に活用する動きがみられます。

さらに、再生医療の分野では、損傷した顎関節や下顎頭を再生するために、幹細胞や3Dプリンティングを用いてオーダーメイドで組織を再建する研究も進んでいます【Frontiers, 2024】。

これからの顎や顔の治療は、「修正」から「再生」へと進化していく未来もありえるかもしれないですね。

まとめ

顔のゆがみは、見た目だけでなく、噛み合わせ・筋肉・心理まで関わる複雑な現象です。

早期の対応と三次元的な診断、AIや再生医療の発展によって、「顔のバランスを整える」ことが、心身の健康を支える医療として進化しています。

科学の進歩により、より自然で、その人らしい笑顔を取り戻す時代が訪れるかもしれません。

当院は東京・渋谷JR渋谷駅から徒歩4分、渋谷公園通り沿いにございます、渋谷以外では6医院関西大阪梅田、岸和田市、京都市、和歌山市に分院があります。

矯正治療実績は5000症例以上(※)あり、インビザラインではブルーダイヤモンドプロバイダーを受賞しております。

グループで矯正治療を管理しており、質の高い治療を提供しています。

東京・渋谷でインビザライン矯正・マウスピース矯正をお探しの方は一度無料相談(相談・精密検査費無料)にお越しください。

※2024年度グループ全体の矯正症例数

参考文献

- Kim YJ et al. Treatment outcome and long-term stability of orthognathic surgery for facial asymmetry: A systematic review and meta-analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2024.

- Piancino MG et al. Association between posterior crossbite, skeletal, and muscle asymmetry: A systematic review. Eur J Orthod. 2023.

- Thiesen G et al. Facial asymmetry: A current review. Clin Anat. 2015.

- Li J et al. Tensile stress promotes the chondrogenic ability of condylar cartilage stem/progenitor cells via the Piezo1–Ca2+–Prkca pathway. J Orthop Res. 2023.

- Kiekens RM et al. Discriminative Thresholds in Facial Asymmetry: A Review of the Literature. Aesthetic Surg J. 2020.

- Rongo R et al. Surgery-First Approach for Dentofacial Deformity: A Systematic Review. 2022.

- Zhang Q et al. Masticatory muscle imbalance and condylar growth asymmetry. 2022.

- Frontier Research Group. Tissue Engineering and Regenerative Medicine in Craniofacial Reconstruction and Facial Aesthetics. Frontiers. 2024.